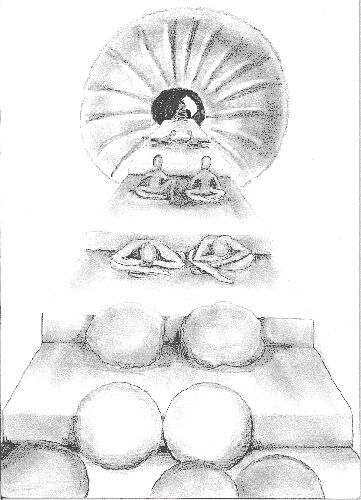

Bildimpuls |

|

III Form und Inhalt

Rilke: Das Karussell

Dehmel: Die Schaukel

Kleiner Test zur formalen und sprachlichen

Analyse und zur Terminologie

Kreuzworträtsel zur Terminologie

Sprachliche

und formale Mittel in J.W. von Goethe: Willkommen und Abschied

IV Die Welt des Gedichtes als eine Welt der Bilder

V Einzelne Gedichte und Interpretationsansätze

Hoddis: Weltende

Gryphius: Es ist alles eitel

Trakl: Die schöne Stadt

Wolfenstein: Städter

Storm: Die Stadt

Hesse: Im Nebel

Celan: Die Halde - oder Was mache ich mit einem Gedicht, mit dem

ich zunächst nichts anfange

VI Aufsatzlehre

Gedichtinterpretation

Versuch einer schematischen Darstellung

VII Terminologie der Gedichtinterpretation

Bei den meisten Gedichten werden nur einzelne Aspekte kurz angesprochen. Für Gesamtinterpretationen, die man in diese Seite als Anregung und Diskussionsstoff integrieren kann, würde ich mich sehr freuen, wie auch über Kritik, Kommentare und Anregungen.

Aus urheberrechtlichen Gründen können hier nicht alle Gedichte vollständig zitiert werden.

| © Michael Breddin e-mail: Michael.Breddin@3b-infotainment.de Design: 3b-infotainment |

Gedichte gelten heute bei Schülern häufig als antiquiert, um es höflich auszudrücken. Gefühlsduselei, geschraubte Sprache, realitätsfern und nichtssagend sind vermeintliche Eigenschaften einer literarischen Form, der man sich nur zu schnell verschließt, da sie sich einem nicht sofort öffnet. Dabei verbirgt sich hinter Gedichten häufig eine ganze Welt en miniature. Man benötigt nur den Schlüssel um Zugang zu dieser Welt zu finden. Und häufig genug liegt der Schlüssel in einem einzigen, vielleicht winzigen Erlebnis, einer Assoziation, einem Bild. Und dieses verselbständigt sich, zieht eine ganze Bilder- und Gedankenwelt nach sich. Und so unterscheidet sich die Lyrik auch von jeder anderen literarischen Gattung durch ihre Dichte, durch ihr Spiel mit Gefühl und Sprache, mit Form und Aussage.

5 10 |

Siehst du den silbrig glänzenden Tau auf dem Rasen? Hörst du die unbestimmten Klänge des Tagesanbruchs? [...] Nein! Du siehst nur unerbittlich vorrückende Uhrzeiger; du hörst nur die schrillen Mißklänge der Fabriksirenen; [...] Du taumelst blind, taub, ohne Geruchssinn und gefühllos durch das Leben, geformt nach dem Bild deiner Millionen Geschwister. |

Dieses Gedicht hat zunächst keine der so häufig abfällig

genannten Eigenschaften. Keine Strophenform, keinen Reim,

kein Metrum, das gesucht und bestimmt werden

müsste,

keine abgehobene Sprache, unverständliche Bilder ... Der 15jährige

Autor schafft es aber Soll und Haben unserer Wahrnehmung der uns umgebenden Realität und

damit diese selber zu charakterisieren und durch die Gegenüberstellung in Form von Fragen

und Feststellungen den Leser zum Nachdenken und zu einer eigenen Stellungnahme zu bewegen.

Gedichte also nur deswegen von vorne herein abzulehnen, weil uns viele auf den ersten

Blick oder nach dem ersten Lesen unverständlich erscheinen oder weil wir meinen, mit Balladen bereits genug genervt worden zu sein, mag manchem zwar

logisch erscheinen, ist aber zu kurz gedacht. Sobald wir die Möglichkeit akzeptieren,

dass Lyrik eine Möglichkeit ist, den Teil unserer gegenwärtigen, einer vergangenen oder

vielleicht künftigen Realität darzustellen, der sich einer handlungsgebundenen

Rationalität zunächst entzieht, ist bereits viel gewonnen. Anders ausgedrückt, wir

hören gute Chansons und Songs gerne, sehen in ihnen einen Teil unserer Realität

widergespiegelt, lehnen aber Gedichte einfach ab. Wir nehmen gerne den Rhythmus von

Rapsongs auf, akzeptieren dort die verwegensten Aussagen und Bilder, bei

Gedichten jedoch

sperren wir uns von vorne herein. Vielleicht sollten wir nur anfangen, Goethes Erlkönig

oder Schillers Bürgschaft elektronisch zu unterlegen, zu rappen, einen Blues daraus

machen oder in Bilder umzusetzen - und wenn auch nur um anschließend wieder zum

unvergleichlichen Original zurückzukehren.

Lassen wir uns also einfach unvoreingenommen auf das Abenteuer "Lyrik" ein.

Vereinzelt habe ich versucht, Bildimpulse anzubieten, die vielleicht den Einstieg über eine mögliche Visualisierung erleichtern sollen. (Vgl. auch: http://www.3b-infotainment.de/unterricht/impulstx.htm)

Das Metrum gibt die Folge der betonten und unbetonten

Silben an. Grundlage ist die normale Abfolge von betont-unbetont, die fester Bestandteil

des individuellen Wortes ist. Bei dem Wort Liebe ist die erste Silbe betont, die

zweite unbetont, also Xx, verlieben hat die Abfolge xXx. Diese natürliche Folge

von betont-unbetont wird in der Lyrik häufig zu einem festen Schema, dem Metrum.

In den folgenden Gedichtausschnitten bezeichnet x eine unbetonte, X eine betonte Silbe.

| Verschneit liegt rings die ganze Welt, | x X x X x X x X |

| Ich hab nichts, was mich freuet, | x X x X x X x |

| Verlassen steht der Baum im Feld, | x X x X x X x X |

| Hat längst sein Laub verstreuet. | x X x X x X x |

Eichendorff, Mitternacht

Hier wird bereits deutlich, dass neben das schematische Metrum der Rhythmus als wesentliche Kategorie tritt. Unter Rhythmus verstehen wir die ‘natürliche’ Betonung auf Grund der „Wortfüße" oder Silben und die Betonung auf Grund der Aussage der Äußerung. Wer sagt denn, dass das „Ich" und das „nichts" in Vers 2 unbetont sein sollen. Offensichtlich liegen hier Metrum und inhaltliche Akzentuierung, also Rhythmus, im Widerstreit. Und genau dieser Widerstreit eröffnet Zugang zu einem inhaltlichen Aspekt: Im Verlauf der Jahreszeiten ist es normal, dass die Welt verschneit ist, alles verlassen wirkt und das lyrische Ich nichts hat, das es erfreut - aber muss es sich damit abfinden, muss es diese Regel der Natur nachvollziehen und sich zu eigen machen? Steht nicht häufig das ‘Ich’ im Widerstreit mit dem natürlichen Rhythmus seiner Welt? Das Interessante ist also nicht das Bestimmen des Metrums alleine, sondern der Widerstreit zwischen Metrum und natürlicher Betonung, der oft genug einen Ansatzpunkt für die Interpretation bietet.

Formal unterscheidet man zwischen dem steigenden (xX) und dem fallenden (Xx) Metrum.

Das steigende Metrum

Jambus: x X

Der Mond ist aufgegangen

x X x X x X x

Die goldnen Sternlein prangen

x X x X x X x

Am Himmel hell und klar.

x X x X x X

Der Wald steht schwarz und schweiget

x X x X x X x

Und aus den Wiesen steiget

x X x X x X x

Der weiße Nebel wunderbar.

x X x X x X x X

Matthias Claudius

Der Zusammenhang Inhalt und steigendes Metrum springt hier sofort ins Auge: Der Mond, der aufgeht, und der Nebel, der aus den Wiesen aufsteigt. Auch die Blickrichtung hoch zum Himmel mit Mond und Sternen entspricht ganz dem gewählten Metrum.

Anapäst: x x X

| Und es wallet und siedet und brauset und

zischt Wie wenn Wasser und Feuer sich mengt, Bis zum Himmel spritzet der dampfende Gischt, |

x x X x x X x x X x x X x x X x x X x x X (X) x X x (X) x x X x x X |

Friedrich Schiller, Der Taucher

Auch hier ist das aufsteigende Metrum inhaltlich bedingt. Wenn man Wellenbildung verfolgt, kann man das an dieser Stelle gewählte Metrum nachvollziehen. Es ist kein gleichmäßiges Auf und Ab, sondern es dauert, bis die Welle sich aufgebaut hat, dann vergeht wieder einige Zeit, bis die nächste heranrollt. Besonders schön an diesem Beispiel der Widerstreit zwischen natürlicher Betonung und Metrik. Die - vom Metrum her vorweggenommene Erwartung und Erregung - wird durch die betonte erste Silbe ausgedrückt, das Moment der Höhe ("Bis") wird im Bruch des Metrums in der fünften Silbe (sprit-) deutlich. Hier zeigt sich das kunstvolle Mit- und Gegeneinander von Metrum, Aussage und Gefühl.

Eine Ersatzprobe soll deutlich machen, wie platt und unpassend das Durchhalten des Metrums wäre:

| Und der dampfende Gischt spritzt zum Himmel empor | x x X x x X x x X x x X |

Was hier völlig fehlt ist diese Verwunderung und Bewunderung ausdrückende Initialstellung des im Original hervorgehobenen "Bis", das den Blick automatisch nach oben lenkt.

Das fallende Metrum

Trochäus: X x

Wieviel Wege ging ich

frühlingsgrün,

X x X x X x X x X

wieviel Sommersonnen sah ich glühn!

X x X

x X x X x X

Müde ist mein Schritt und grau mein Haar, X x X

x X x X x X

Niemand kennt mich mehr, wie einst ich war. X x X x X x X x X

Müde bleibt mein dürrer Schatten stehn

- X x X x X x X x X

Einmal muß die Fahrt zu Ende gehn.

X x X x X x X x X

Traum, der durch die bunte Welt mich zog, X x X x X x

X x X

Weicht von mir. Ich weiß nun, daß er log.

X x X x X x X x X

Hermann Hesse: Wanderer im Schnee

Bei diesem Beispiel kann man die inhaltliche Komponente des

Metrums erkennen. Das lyrische Ich sinkt am Ende in den

Schnee und stirbt. - Schnee, wie kühl umfängst du Stirn und Brust! / Holder ist der Tod,

als ich gewußt. - Hier wird deutlich, dass das Metrum - fallend oder steigend - nicht

willkürlich gewählt wurde. Das Leben neigt sich dem Ende zu, es fällt, wie auch das

Metrum. Durch die jeweils betonten, männlichen Versenden kommt jedoch gleichzeitig ein

weiterer Aspekt hinzu: Es ist kein Fall ins Bodenlose. So wie der negative Grundtenor am

Ende aufgehoben wird - holder ist der Tod, als ich gewußt - so wird das fallende Metrum

durch die durchgehend männliche Kadenz wieder aufgefangen.

Interessant ist hier auch die zunächst metrisch bedingte Initialstellung

des Wortes „Traum" - das Metrum erlaubt an dieser Stelle keinen Artikel -,

gleichzeitig wird hiermit Traum absolut, gesetzt, jenseits einer näheren,

eingrenzenden Bestimmung.

Die Ersatzprobe macht dies deutlich:

Der Traum, der durch die bunte Welt mich zog,

Weicht von mir.

bzw.

Ein Traum, der durch die bunte Welt mich zog,

Weicht von mir.

In beiden Fällen müssten wir fragen: Welcher Traum? und erwarteten vom lyrischen Ich eine Antwort. So aber ist es jeder Traum, den jeder für sich und ganz individuell hat. Wichtig ist nur das Wesen des Traums, das Unerreichbare, Unerfüllbare, dem wir nachjagen und über dem wir vielleicht sogar unsere eigene, individuelle Realität (und Bestimmung?) vergessen.

Dieses genaue Einhalten des Metrums wird noch dadurch unterstrichen, dass es im selben Satz durchbrochen wird: Weicht von mir. Das metrisch unbetonte „von" muss vom Sinn her betont werden. Das Lesetempo wird verlangsamt, der inhaltliche Schwerpunkt wird - noch durch das Enjambement unterstützt - gesetzt.

Daktylus: X x x

Springende Reiter und flatternde

Blüten, X x x X x x X x x X x

einer voraus mit gescheitelten Locken - X x x X x x X x x X

x

Ist es der Lenz auf geflügeltem Renner? X x x X x x X x x X

x

C.F. Meyer, Die Rose von Newport

Dieses Beispiel zeigt, wie das Metrum in Kombination mit der Lexik die Bewegung der Verse aufnimmt und sie metrisch umsetzt. Das Galoppieren wird sinnfällig.

Um ein gewähltes Metrum einhalten zu können, wird oft zum Mittel der Elision - vgl. Claudius: „die goldnen" oder Hesse: „glühn", „stehn", „gehn" - oder der Inversion gegriffen. Beide Mittel werden aber nur mit dem Inhalt und nicht gegen ihn verwendet. Eine Ersatzprobe bei Claudius macht dies deutlich:

Original:

Der Wald steht schwarz und schweiget

Und aus den Wiesen steiget

Der weiße Nebel wunderbar.

Ersatzprobe:

Der Wald steht schwarz und schweiget

Und weiß der Nebel steiget

Aus den Wiesen wunderbar.

Die direktionale Adverbiale erhält hier ihren angestammten Platz im Satz. Aber zu welchem Preis! Schaut man sich die Versanfänge an, so fällt die beschriebene Dinglichkeit der Welt des lyrischen Ichs sofort auf:

Der Mond ist aufgegangen,

Die goldnen Sternlein prangen

Am Himmel hell und klar.

Der Wald steht schwarz und schweiget

Und aus den Wiesen steiget

Der weiße Nebel wunderbar.

Die Initialstellung unterstreicht diese Aufzählung natürlicher Gegebenheiten: der Mond, die Sterne, der Wald und der weiße Nebel, wobei das Adjektiv „weiß" mit dem „gold" der Sterne korreliert und gleichzeitig zusammen mit dem Adverb „wunderbar" ein Gegengewicht zu dem „schwarz und schweiget" bildet und damit der Abstand zu dem ‘himmlischen’ ‘hell und klar prangen’ deutlich abgemildert wird.

Das, was Wimsatt und Beardsley als „Interplay" bezeichnen, kann hier besonders gut nachvollzogen werden. Erst das Zusammenspiel, die Interaktion der einzelnen Komponenten, Metrum, Rhythmus, Kadenz und Reim, Lexik, Satzbau und Bilder, ergibt das poetische Ganze. Und das Metrum ist kein Selbstzweck, hat keinerlei eigene inhaltliche Füllung, erfüllt aber in diesem Zusammenspiel seine Funktion und erhält in der Interaktion seine inhaltliche Füllung.

Freie Rhythmen

Die moderne Lyrik hat weitgehend die Beschränkungen durch das Metrum abgeworfen. Dies geht häufig zusammen mit dem Verzicht auf Reim und Groß-/Kleinschreibung. Die Dichtung entzieht sich somit äußeren normativen Zwängen, zeigt vielleicht aber auch auf, dass unsere moderne Welt so aus den Fugen geraten ist, dass sich die Darstellung allen äußeren Normen entzieht oder das lyrische Ich bewusst eine Gegenrealität schafft.

„Reimvorschriften sind, wie alle poetischen Normen, zeitabhängig und dem historischen Wandel unterworfen" (H.W. Ludwig). Und wie das Metrum sagt das einzelne Reimschema nichts aus, es erhält aber seine inhaltliche Bedingtheit und Aussage im Zusammenspiel mit den anderen formalen, sprachlichen und inhaltlichen Komponenten.

Wir unterscheiden zwischen dem

Paarreim:

aa bb

Mitternacht schlägt eine Uhr im Tal,

Mond am Himmel wandert kalt und kahl.

Unterwegs im Schnee und Mondenschein

Geh mit meinem Schatten ich allein.

Hermann Hesse: Wanderer im Schnee

(Bildimpulse zu Wanderer im Schnee)

Kreuzreim:

abab

Als sie einander acht Jahre kannten

(Und man darf sagen, sie kannten sich gut),

Kam ihre Liebe plötzlich abhanden,

Wie anderen Leuten ein Stock oder Hut.

E. Kästner, Sachliche Romanze

Umarmender oder verschränkter Reim

abba

Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,

In allen Lüften hallt es wie Geschrei,

Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei

Und an den Küsten - liest man - steigt die Flut.

Hoddis, Weltende

Identischer Reim

Alte Plätze sonnig schweigen,Georg Trakl, Die schöne Stadt

Trakl verwendet hier zweimal ein identisches Reimwort: Schweigen.

Unreiner Reim

Der unreine Reim ist häufig dialektbedingt:

Ach neige

Du Schmerzensreiche

Goethe, Faust I

Die Blätter an den Bäumen kann man zählen.

An manchen Zweigen schaukeln nur noch drei.

Der Wind wird kommen und auch diese stehlen.

Er stiehlt und findet nichts dabei.

Erich Kästner, Elegie nach allen Seiten

Wie der Titel des Gedichtes vermuten lässt, wird der unreine Reim hier als ironisierendes Element verwendet.

Ein Blick auf das ganze Gedicht macht dies deutlich.

Waise

Ein einzelner Vers in einem Gedicht, der sich nicht auf einen anderen Vers reimt.

Männlicher Reim

Ein Reim, der aus einem einsilbigen Wort besteht und damit

betont ist.

vgl. das Reimpaar in Kästner: Sachliche Romanze: "gut" -

"Hut"

Weiblicher Reim

Ein Reim, der aus einem zwei- oder mehrsilbigen Wort

besteht, bei dem die letzte Silbe unbetont ist.

vgl. das Reimpaar: "versponnen" - "Nonnen" in Trakls: Die schöne Stadt.

Beim männlichen Reim spricht man auch von einer männlichen Kadenz, d.h. der Vers endet betont, bzw. beim weiblichen Reim von einer weiblichen Kadenz, d.h. der Vers endet unbetont.

Jardin du Luxembourg

01 Mit einem Dach und seinem Schatten dreht

sich eine kleine Weile der Bestand

von bunten Pferden, alle aus dem Land,

das lange zögert, eh es untergeht.

05 Zwar manche sind an Wagen angespannt,

doch alle haben Mut in ihren Mienen;

ein böser roter Löwe geht mit ihnen

und dann und wann ein weißer Elefant.

Sogar ein Hirsch ist da ganz

wie im Wald,

10 nur daß er einen Sattel trägt und drüber

ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt.

Und auf dem Löwen reitet

weiß ein Junge

und hält sich mit der kleinen heißen Hand,

dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge.

15 Und dann und wann ein weißer Elefant.

Und auf den Pferden kommen

sie vorüber,

auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge

fast schon entwachsen; mitten in dem Schwunge

schauen sie auf, irgendwohin, herüber -

20 Und dann und wann ein weißer Elefant.

Und das geht hin und eilt

sich, daß es endet,

und kreist und dreht sich nur und hat kein

Ziel.

Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet,

ein kleines, kaum begonnenes Profil -.

25 Und manchesmal ein Lächeln, hergewendet,

ein seliges, das blendet und verschwendet

an dieses atemlose blinde Spiel...

Rainer Maria Rilke

Auffallend die verschiedene Strophenlänge:

8 - 3 - 3 - 4 - 7

Parallel zu den einzelnen Strophen die Gliederung:

Vorstellung des Karussells

Die einzelnen Kinder/Heranwachsenden:

exemplarisch: ein Mädchen

ein Junge

als Gruppe: fast schon erwachsene Mädchen

Das Karussell in voller Fahrt

Auffällig ebenfalls die Wiederholung eines Verses in Vers 8 - 15 - 20

Die verkürzten Abstände lassen auf die Kreisbewegung und die zunehmende Geschwindigkeit schließen.

Diese Kreisbewegung wird noch unterstützt durch die Enjambements, z.B. V 1,2,3, V. 10, 11, 12, V. 17, 18, 19, V. 26, 27.

Das Endlose des Kreises wird durch die drei Punkte am Gedichtende (V. 27) noch einmal hervorgehoben.

Zu dieser Vielfalt verschiedener Mittel, die alle auf einen zentralen Punkt gerichtet sind, gehört auch letztendlich das ausgefeilte Reimschema. Umarmender Reim zu Beginn, am Ende Kreuzreim und umarmender Reim; der b-Reim, der sich nicht nur durch den Elefanten bis V. 20 zieht, auch V. 10, 16, 19 weisen denselben Reim auf.

Der Zusammenhang zwischen formalen Elementen und dem Inhalt wird mehr als deutlich.

Für eine weitere sprachliche Analyse sei u.a. auf die dynamischen Verben und die Farbadjektive (v.a. in V. 23 verwiesen -> wie kommt es zu der Farbe "Grau"?). Auch hier lässt das lyrische Ich das Karussell in seinem Wesen, nicht in seiner Dinglichkeit lebendig werden.

01 Auf meiner Schaukel in die Höh,

was kann es Schönres geben!

So hoch, so weit! Die ganze Chaussee

und alle Häuser schweben.

05 Weit über die Gärten hoch, juchhee,

ich lasse mich fliegen, fliegen;

und alles sieht man, Wald und See,

ganz anders stehn und liegen.

Hoch in die

Höh! Wo ist mein Zeh?

10 Im Himmel! Ich glaube, ich falle!

Das tut so tief, so süß dann weh,

und die Bäume verbeugen sich alle.

Und immer wieder

in die Höh,

Und der Himmel kommt immer näher;

15 und immer süßer tut es weh -

der Himmel wird immer höher.

R. Dehmel

Metrum - Jambus - und Kadenzen - abwechselnd männliche und weibliche Kadenz - machen das Auf

und Ab der Schaukel deutlich.

Der schnelle Wechsel von Hoch und Tief kommt deutlich in den Zäsuren

in V. 9,10 zum Ausdruck.

Das weit Ausladende der Schaukelbewegung - "So hoch, so weit! (V. 3) - wird durch das

Enjambement (V. 3/4) noch unterstrichen. Auch die Repetitio in V. 6 nimmt dieses Motiv noch einmal auf., wie auch der

Auftakt in V. 14, durch den die männliche Kadenz aus V. 13 gleichsam in der Schwebe

gehalten wird, ein Mittel, das in V. 5 bereits angewandt wird und hier das noch einmal

aufgenommene Motiv der Weite hervorhebt.

Der in diesem Gedicht insgesamt ausgeprägte Widerstreit von Metrum und Rhythmus steht in

vollem Einklang mit den Gefühlen, vgl. V. 11 "süß" - "weh" und die

Steigerung in V. 15 "immer süßer tut es weh".

Es zeigt sich wieder, dass formale Elemente inhaltlich funktional eingesetzt werden. Es versteht sich von selbst, dass sie erst im Zusammenspiel mit den sprachlichen Mitteln für eine aussagekräftige und belegbare Interpretation genutzt werden können.

So wie Inhalt und Sprache sich gegenseitig bedingen, so können sich Inhalt und Form gegenseitig ergänzen.

IV Die Welt des Gedichtes als eine Welt der Bilder

Wie das Drama von der Handlung, von Intrige, Liebe, Mord usw. lebt, die Kurzgeschichte vom kurzen Aufblitzen unserer Realität in einer Momentaufnahme und der Roman von der Darstellung einer - bekannten oder unbekannten - Welt, so lebt das Gedicht von Bildern. Im Gedicht wird nicht beschrieben, im Gedicht wird auch nicht in erster Linie gehandelt - und wo dies der Fall ist, so ist in der Regel die Handlung wieder ein bildhafter Ausdruck, ein Symbol - sondern es wird ein Ausschnitt der Realität - vergleichbar der Malerei - in Bilder umgesetzt.

Die folgenden beiden Gedichte sollen einen ersten Einstieg in diese Welt sprachlicher Bilder darstellen.

1. Der Enkel trinkt

Christa Reinig

Was Reinig als „unsern Amoklauf" (V. 10) bezeichnet, schlüsselt sie in einer Reihe von Bildern auf, die sie in einer logischen Folge aneinander reiht. Vom Fortschritt der Verse 1 und 2 kommt es zum zerstörerischen Element, logisch durch das Motiv der Atome verbunden. Hier schließt sich auch der Bildbereich der 2. Strophe logisch an - der Glaube, einen Atomkrieg in Schutzräumen zu überleben. Gleichzeitig taucht auch hier wieder das Element der schon fast sexuellen Anziehungskraft von Zerstörung und künstlichen Formen auf, vgl. 'Stahl küssen, der die Brücken spannt', "versunken im rhythmus" und "erotische nacht". Und am Ende „zerstäubt" (V. 11) das Hirn, dieses Wunderwerk, das uns all diese Errungenschaften erst möglich macht, und der Schädel wird zu einem Trinkgefäß für ferne Nachfahren. (ausführlichere Interpretation)

2. Noch einen Schritt weiter geht Hans Magnus Enzensberger in seinen Gedichten. Er geht von einem einzigen Bild aus, das dann in eine ganze ‘Bilderflut’ eingebettet wird, die zunächst keinen logischen Zusammenhang aufzuweisen scheint.

Sein Gedicht "Isotop" ist ein besonders gutes Beispiel

(Wandelanleihe:

Schuldverschreibung, die auf Wunsch in eine Aktie umgewandelt werden kann

al pari: Kurswert = Nennwert)

Schlüssel zu diesem Gedicht ist die Sintflut („die nächste Sintflut [...], V. 2). Von diesem alttestamentarischen Bild der Sintflut als Strafe Gottes, die sich "nicht recht bewährt" hat (vgl. hierzu auch V. 10-12) lassen sich alle anderen Bilder der ersten 8 Verse erschließen. Zum Ursprungsbild gehören der „andrang zum ararat" (V. 5), einem Berg in der Türkei, auf dem die Arche Noah schließlich gestrandet sein soll, und die „tauben mit oder ohne ölzweig"; Noah sandte eine Taube aus um zu sehen, ob der Wasserstand irgendwo bereits wieder im Sinken begriffen war. Zu dem Motiv der Sintflut, d.h. einer Überflutung weiter Landstriche, gehören auch die Alpenvereine (Flucht in die Berge), die Hochspannungsmasten - wo kann man im Flachland schon hochklettern -, auf denen sich dann Majore und Kühe - welch ironische Kombination - treffen, die Klempner, die für Rohrbrüche zuständig sind, sowie das Bild vom geplatzten Inlett - man stelle sich nur vor, ein Federbett (Inlett) reißt z.B. beim Aufschütteln und alle Federn fliegen in unserem Zimmer umher.

Aber wie in vielen anderen Bereichen, haben wir Menschen den ‘lieben Gott’ bereits längst überholt, so wird die nächste Sintflut auch seicht sein (V. 2), daher müssen wir nicht einmal Regenschirme aufspannen. Dass das lyrische Ich hier aber nicht unbedingt - wenn überhaupt - an Atombomben denkt, wird in den Versen 18-21 deutlich, in denen die neue Sintflut als „tau", „ausschlag", „heiserer hauchdünner schweiß" charakterisiert wird.

Wie auch bei Reinig eine Art Endzeitstimmung. Und wie bei Reinig der Gebrauch des Präsens, den "Amoklauf", zur Gegenwartsrealität werden läßt; ist bei Enzenberger die „zeit der versuche" vorbei und die „dürre flut" „kriecht längst" „aus den poren der welt".

Bei beiden Gedichten geht es uns hier aber nicht um das Motiv Zerstörung oder der Mensch und die göttliche Ordnung, sondern um das Bild, das im Mittelpunkt eines Gedichtes steht und dessen Dreh- und Angelpunkt ist.

Die Arbeit mit Bildern macht Enzensberger in einem Vortrag

über "Die Entstehung eines Gedichts" deutlich. Da Vergleiche, Metaphern etc. ein so

wesentliches Element der Lyrik sind, seien hier einige seiner Ausführungen wiedergegeben.

Enzensberger führt für das Verstehen des Vorgangs des Dichtens E.A. Poe an, den er wie

folgt zitiert: "Meine Absicht geht dahin, dass sich keine einzige Stelle dieses

Gedichts [Poe bezieht sich hier auf sein Gedicht: "The Raven"] dem Zufall oder

der Inspiration verdankt, dass es vielmehr, Vers für Vers, mit derselben Genauigkeit und

Logik aufgebaut ist wie die einzelnen Sätze eines mathematischen Beweises."

Enzensberger zitiert in seinem Vortrag Valéry, der von dem Dichter als einem

"literarischen Ingenieur" spricht, er führt Gottfried Benn an, der den Dichter

dazu auffordert, "das künstlerische Material kalt zu halten". Alle drei

Aussagen haben eines gemeinsam: Der Dichter hat eine Ausgangsidee, so wie der Ingenieur

oder der Mathematiker auch. Auf diese Idee folgt nun aber auch beim Dichter nicht eine

Flut von Inspirationen, ein Dichten im Rausch, sondern das bewusste, zunächst

emotionslose - s. Benn - Konstruieren. Schritt für Schritt, mit stetiger Überprüfen des

bisher Geleisteten und planendem Entwerfen des Folgenden.

Enzensberger macht dies im Nachvollziehen der Entstehung eines Gedichtes deutlich:

| Zustand 1: | etwas, das |

| Zustand 2: | etwas, das keinen namen hat, etwas zähes |

Deutlich wird hier bereits die schrittweise Annäherung an dieses etwas, das der Dichter offensichtlich selber noch mit keinem Namen benennen könnte, von dem er nur eine Eigenschaft kennt: etwas zähes.

| Zustand 3: | etwas, das keinen namen hat, etwas zähes trieft aus den verstärkerämtern, davon die Sanatorien sich wie segel aufblähn; davon der salm in den flüssen stirbt, und der butt im meer.

|

||||

Er bezeichnet diesen 3. Zustand als "offensichtlich mangelhaft". "Ein Sanatorium kann sich nicht aufblähen, und schon gar nicht wie ein Segel". [Schlussfolgerung: Bilder unterliegen unserer Vorstellungskraft und deren Logik, sie dürfen zwar 'kühn', ungewöhnlich, ja sogar paradox sein, sie müssen aber immer nachvollziehbar sein]. Enzensberger führt in seinem Vortrag weiter aus, dass dieses etwas durch die direktionale Adverbiale und die finalen Nebensätze genauer definiert wird: "Dieses Etwas ist offenbar in der technischen Zivilisation [-> Verstärkerämter] zu Hause: mithin kein ahistorisches Gespenst, sondern etwas, das sich in der Geschichte, in unserer Geschichte ausbreitet, ohne dass wir es auf Anhieb beim Namen nennen könnten. Die Folgen dieser Ausbreitung sind verhängnisvoll [...]; denn es stirbt daran, wie der Text sagt, "der salm in den flüssen" und "der butt im meer."

| Zustand 3: zweiter Teil |

...die ämter mauscheln, in den kokereien steigt etwas zähes auf in die luft, und auf der helling* die tanker wissen es schon, eh der lotse kommt, getuschel um professuren, in den druckereien rüstet das tückische blei auf, gegen uns geht es, gegen die austern und das getreide, und wir schlafen wie geiseln in brennenden hemden. * helling - Werft, Schiffsbauplatz |

Zu diesem Stadium führt Enzensberger aus: "Auch hier

ist die Textur vorläufig ganz lose. Die einzelnen Angaben sind ungenügend verzahnt. Der

Schreiber tastet sich weiter vor in die technische, in die verwaltete Welt, in der sich

'etwas' ausbreitet. [...] Das Vokabular lebt aus einer analogen Spannung und zwar zwischen

dem Einfachen und dem Speziellen, dem ganz Allgemeinen und dem höchst Besonderen, dem

Elementaren und dem Technologischen; - also auf der einen Seite Etwas, zäh, Himmel,

Sommer, Segel, Luft, Meer; auf der anderen Seite Verstärkeramt, Radarspinne, Resolution,

Sanatorium, Kokerei."

Interessant bei Enzensbergers Nachvollziehen der Entstehung dieses Gedichtes ist seine

Arbeit an dem Bild von den 'Sanatorien, die sich wie Segel aufblähen'. Er sagt hierzu:

"Das schiefe Bild mutet wie ein schlichter Kunstfehler an. Hören Sie aber, wie sich

diese Stelle in der nächsten Fassung ausnimmt:

| etwas, das keine farbe hat, bläht die blutigen segel der hospitäler |

Wie Sie sehen, verbarg die ursprüngliche Fassung eine Absicht, die noch nicht zu sich selbst gekommen war: sie war eine Abbreviatur [Verkürzung] als ein 'Fehler'. Sie gab einen Vergleich, dessen Mittelglied [tertium comparationis] ausgefallen war: nämlich das Laken, das sich, wie ein Segel, im Wind bläht."

Dieser kleine Exkurs macht wohl deutlich, wie sorgfältig und überlegt, ja konstruierend der Lyriker Enzensberger arbeitet. Und dass eine so bewusst gebaute Bilderwelt dem Leser und Interpreten natürlich wieder viel Arbeit abverlangt, versteht sich wohl von selber.

Zum Schluss dieses Teils noch ein ganz 'einfaches' Gedicht, das auf einem einfachen Bild beruht, aus dem es seine ganze Aussagekraft bezieht und das gleichzeitig aufzeigt, dass Lyrik seit Anbeginn vom und durch das Bild lebt:

| dû bist mîn, ich bin dîn; des solt dû gewis sîn, dû bist beslozzen in mînem herzen, verlorn ist daz slüzzelîn; dû muost immer darinne sîn |

Du bist mein, ich bin dein; dessen sollst du sicher sein, du bist eingeschlossen/verschlossen in meinem Herzen; verloren ist das Schlüsselein; du musst immer darinnen sein |

V Einzelne Gedichte und Interpretationsansätze

Jakob van Hoddis

Mögliche Ansatzpunkte für eine Analyse und Interpretation

Der Titel erweckt bestimmte Erwartungen: Weltende = Chaos,

unvorstellbare Zerstörung, Angst, Verzweiflung.

Diese Erwartungen werden teilweise erfüllt: "Geschrei", abstürzende Dachdecker

=> starke Winböen (vgl. V. 1), steigende Flut (-> steigendes Metrum, Jambus), Sturm, wilde Meere, Dämme, die zerdrückt werden, von

Brücken stürzende Eisenbahnen -> ein Szenario für einen Katastrophenfilm. Aber das

ist nicht das ganze Gedicht: die Dachdecker "gehn entzwei" - ein

Ausdruck, der in Bezug auf Menschen stutzig macht; die "wilden Meere hupfen"

- wie kann ein wildes, aufgepeitschtes, sturmflutartiges Meer mit einer so leichten

Bewegung wie "hupfen" (Oxymoron) in Verbindung gebracht

werden, v.a. da es durch den finalen Nebensatz ("um dicke Dämme zu

zerdrücken") noch personifiziert wird?, das Enjambement

wirkt hier noch verstärkend, die "Eisenbahnen fallen von den Brücken" -

wenn man sich den Vorgang und die Reaktion der Betroffenen vorstellt, ist

"fallen" wohl unpassend, wie auch die lapidare Feststellung: "Die meisten

Menschen haben einen Schnupfen" - eine Mitteilung, die angesichts des 'Weltendes' von

unterstgeordneter Bedeutung ist. In diesen Zusammenhang passt auch das Distanzierende

"liest man" (V. 4).

Parallel hierzu ist auch das Reimschema zweigeteilt: umarmender

Reim V. 1-4, Kreuzreim V. 5-8; diesem entspricht die

männliche Kadenz in der ersten und die weibliche in der zweiten

Strophe.

Fragen, die sich an das Gedicht ergeben:

Ist das Weltende bereits so alltäglich?

Sieht man bereits überall ein Weltende so undramatisch?

Steht das lyrische Ich über den Dingen und konstatiert - insgeheim kommentierend - ein

Geschehen?

01 Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden.

These

Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein;

Beispiele (Aufgesang)

Wo itzund Städte

stehn, wird eine Wiese sein,

Motiv Vergänglichkeit

Auf der ein Schäferskind wird spielen mit der

Herden.

05 Was itzund prächtig blüht,

soll bald zertreten werden;

Was itzt so pocht und

trotzt, ist morgen Asch und Bein;

Nichts ist, das ewig sei,

kein Erz, kein Marmorstein.

Motiv materielle Zeitlichkeit

Itzt lacht das Glück

uns an, bald donnern die Beschwerden.

Der hohen Taten Ruhm

muß wie ein Traum vergehn.

Abstraktion (Abgesang)

10 Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch bestehn?

von du, dieser, jener... zu DER Mensch

Ach, was ist alles dies, was wir vor köstlich

achten,

Rückbezug zum Vergänglichen, Materiellen

Als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind,

Wertung

Als eine Wiesenblum,

die man nicht wieder findt!

Noch will, was ewig

ist, kein einig Mensch betrachten.

Schlussfolgerung + Motiv spirituelle Ewigkeit

Andreas Gryphius

Befund:

typisches Sonett

Versform: Alexandriner (6-hebiger Jambus mit Zäsur

nach der 3. Hebung)

Aufgesang: 2 x 4 Verse mit These und Beispielen, kontrastive Versgestaltung, umarmender

Reim (abba cddc)

Abgesang: 2 x 3 Verse mit Abstraktion und Schlussfolgerung, (eef ggf)

Die schöne Stadt

Alte Plätze sonnig schweigen,

Tief in Blau und Gold versponnen

Traumhaft hasten sanfte Nonnen

Unter schwüler Buchen Schweigen.

5 Aus den braun erhellten Kirchen

Schaun des Todes reine Bilder,

Großer Fürsten schöne Schilder,

Kronen schimmern in den Kirchen.

Rösser tauchen aus dem Brunnen,

10 Blütenkrallen drohn aus Bäumen,

Knaben spielen wirr von Träumen

Abends leise dort am Brunnen.

Mädchen stehen an den Toren,

Schauen scheu ins farbige Leben.

15 Ihre feuchten Lippen beben,

Und sie warten an den Toren.

Zitternd flattern Glockenklänge,

Marschtakt hallt und Wacherufen

Fremde lauschen auf den Stufen,

20 Hoch im Blau sind Orgelklänge.

Helle Instrumente singen,

Durch der Gärten Blätterrahmen

Schwirrt das Lachen schöner Damen,

Leise junge Mütter singen.

25 Heimlich haucht an blumigen Fenstern

Duft von Weihrauch, Teer und Flieder.

Silbern flimmern müde Lider

Durch die Blumen an den Fenstern.

Georg Trakl (1887 - 1915)

Aufgabenstellung:

Interpretieren Sie bitte dieses Gedicht.

Achten Sie dabei bitte besonders darauf, inwieweit die durch den Titel geweckte

Lesererwartung im Gedicht selber bestätigt wird. Zeigen Sie auf, wie das lyrische Ich

diese Stadt sieht und wie es dies sprachlich umsetzt.

Lösungsansatz:

A Formaler Befund:

7 Strophen à 4 Versen

Metrum: Trochäus, durchbrochen in V. 14 und 25, Widerstreit mit

Rhythmus in V.16

Reim: umarmender Reim, durchgehend weibliche Kadenz,

äußeres Reimpaar durchgehend identischer Reim

Schlussfolgerung: äußerlich auf den ersten Blick ein 'geordnetes' Gedicht, das dem Titel

"Die schöne Stadt" und damit der Lesererwartung durchaus entspricht.

B Sprachlicher Befund

Auf der einen Seite Idylle, auf der anderen Seite zunächst als störend empfundene

Elemente.

| Farbadjektive: blau, gold, silbern | braun |

| evaluative und deskriptive Adjektive: sanft, rein, schön (2x), farbig, hell, blumig | schwül, müde |

| Adverbien: sonnig, traumhaft, leise (2x), scheu | wirr |

| Verben: schweigen, schimmern, spielen, flattern, lauschen, singen (2x), hauchen | hasten, drohen, beben |

| alte Plätze, Buchen, Kirchen, Kronen, Brunnen, Glockenklänge, Orgelklänge, Damen, Duft, Weihrauch, Flieder | Tod, Blütenkrallen, Marschtakt, Wacherufen, Teer |

Diese Gegenüberstellung macht deutlich, dass Trakl nicht

bei der Beschreibung einer idyllischen (Residenz)Stadt (Kronen, große Fürsten) mit

Brunnen, Stadttoren und Villenviertel (Strophe 6) stehen bleibt. Die Personen machen dies

deutlich: Da "hasten" Nonnen, die Knaben spielen "wirr", die Mädchen

schauen "scheu" und ihre Lippen "beben", die Damen und jungen Mütter

blicken "müde" (s. "müde Lider). Auch die Natur wird in dieser Ambivalenz

gesehen: Da ist die Rede von 'schwülen Buchen", von Blütenkrallen, von "Duft

von Weihrauch, Teer und Flieder". Gerade der Geruchssinn, der hier am Schluss

angesprochen wird, signalisiert deutlich Etwas, das dem Schönen, Reinen, Hellen

gegenübergestellt wird: Etwas Schweres, Betörendes (vgl. auch das Element

"schwül" in V. 4). Bei genauem Hinsehen lässt sich dieser Zwiespalt durch das

ganze Gedicht verfolgen und macht auch den Reiz dieses Gedichtes aus.

Und dieser Zwiespalt beherrscht auch die Jugend dieser Stadt: Die Knaben spielen

"wirr von Träumen" (wovon träumen sie?) und die Mädchen stehen mit bebenden

Lippen scheu an den (Stadt)Toren (worauf, auf wen warten sie, welche Erwartungshaltung

haben sie [-> 'farbiges Leben'] und welche Gefühle beherrschen sie [-> 'feuchte

Lippen beben']?).

Ein ganz anderes Bild einer Stadt und seiner Bewohner zeichnet Alfred Wolfenstein

Alfred Wolfenstein

Text

Interessant bei diesem Gedicht die Verwendung des Enjambements

in der ersten Strophe, das die langen Straßenfluchten augenfällig macht. Interessant

ebenfalls die Personifikation der Häuser, die sich

'anfassen' (V. 2f) und dem kontrastiv gegenübergestellt die Verdinglichung der Menschen

("zwei Fassaden Leute", V. 6f). Offensichtlich hat hier ein Rollentausch

stattgefunden. Zu beachten auch der Vergleich "grau

geschwollen wie Gewürgte" (V. 4), wobei die Alliteration

den Vergleich noch verstärkt und unterstreicht. Zu untersuchen wäre das Paradoxon 'jeder nimmt teil' (V. 11) und 'ein jeder steht fern und

fühlt alleine' (V. 15), u.a. auch im Zusammenhang mit den beiden Bildern "unsere

Wände sind so dünn wie Haut" (V. 10) und "[...] wie still in dick

verschlossner Höhle" (V. 13) sowie die Reihung "Flüstern, Denken [...]

Gegröle" (V. 12) [Klimax?]. Eingehen könnte man auch an die

formale Anlehnung an die Sonettform.

Als Kontrast ein drittes Stadtgedicht

Die Stadt

Am grauen Strand, am grauen Meer

Und seitab liegt die Stadt;

Der Nebel drückt die Dächer schwer,

Und durch die Stille braust das Meer

5 Eintönig um die Stadt.

Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai

Kein Vogel ohn Unterlaß;

Die Wandergans mit hartem Schrei

Nur fliegt in Herbstesnacht vorbei,

10 Am Strande weht das Gras.

Doch hängt mein ganzes Herz an dir,

Du graue Stadt am Meer;

Der Jugend Zauber für und für

Ruht lächelnd doch auf dir, auf dir,

15 Du graue Stadt am Meer.

Theodor Storm (1817 - 1888)

Anregung für einen möglichen Interpretationsaufsatz:

In dem vorliegenden Gedicht "Die Stadt" von

Theodor Storm, zeichnet das lyrische Ich ein Stimmungsbild

seiner Heimatstadt.

Das Gedicht besteht aus drei Strophen mit jeweils 5 Versen. Das Metrum ist der Jambus. Alle Verse haben eine männliche Kadenz.

Das steigende Metrum und die betonten Versenden entsprechen der 3. Strophe, in der das

lyrische Ich die Stadt nach den ersten eher negativen Eindrücken in Strophe 1 und 2

preist. Das Reimschema ist der Kreuzreim, abab, wobei das zweite

'a' jeweils doppelt auftritt. Gleichzeitig wird der a-Reim der ersten Strophen in der 3.

Strophen als b-Reim wiederholt, womit rein äußerlich ein Rahmen geschaffen wird.

In der ersten Strophe entwirft das lyrische Ich zunächst ein recht düsteres, tristes

Bild einer Stadt, die es als bekannt voraussetzt - es wird der bestimmte Artikel

verwendet: "die Stadt" (V. 2) -, aber nicht näher benennt. Die düstere

Stimmung wird vor allem durch das Adjektiv 'grau`, das im ersten Vers gleich zweimal

verwendet wird, und die Adverbien "schwer" (V. 3) und "eintönig" (V.

5) hervorgerufen. Zu dieser Stimmung passt auch die Lage der Stadt: "seitab",

d.h. fern von allem anderen, und der Nebel, der schwer auf die Dächer drückt. Die

Wiederholung in Vers 1: "Am grauen [...], am grauen [...]", die schmucklose nur

durch "und" verbundene Aufzählung in V. 1/2 und 3/4 sowie das Enjambement in Vers 4/5 und die hervorhebende Initialstellung des Adverbs "eintönig" am Anfang

des Verses 5 verstärken noch diesen Eindruck einer andauernden Eintönigkeit.

Die Natur als negativ handelndes Element - grauer Nebel, der schwer drückt, und Meer, das

eintönig braust - wird in der zweiten Strophe weiter verfolgt. Hier fällt v.a. die

zweimalige Negation - "kein" in V. 6 und 7 - auf. Diese Negation wird durch das

Enjambement und die Initialstellung des zweiten "Kein" noch verstärkt. Alles,

was man vielleicht erwartet und was dieses triste Bild beleben könnte, was Leben

ausdrückt wie rauschender Wald oder singende, zwitschernde Vögel, fehlt. Verstärkt wird

dieser Eindruck noch durch "die Wandergans" (V. 8), die "mit hartem Schrei

nur" (V. 8f) vorbeifliegt. Zunächst wird hier die ununterbrochene Einsamkeit

hervorgehoben, vom Mai in V. 6 bis zur Herbstnacht in Vers 9, d.h. im Frühling und Sommer

und damit in den Jahreszeiten, in denen normalerweise das Leben blüht und gedeiht, bieten

die Stadt und die Natur kein anderes Bild als im Herbst oder Winter - grauer Strand,

graues Meer, Nebel. Zugleich wird durch die Wandergans deutlich, dass hier kein Lebewesen

auf Dauer seine Heimat findet. Nur die Wandergans, deren 'harter Schrei' (V. 8) wieder in

dieses negative, unnatürliche Bild passt, fliegt vorbei. Verstärkt wird dieser Eindruck

noch durch lyrische Elemente, die hier verneint eingebaut werden, so z.B. das Rauschen des

Waldes (V. 6), das Schlagen der Vögel im Mai (V. 6f), mit dem hier traditionelle Elemente

angesprochen werden.

Nach dieser negativen Einstimmung überrascht das lyrische Ich in der dritten Strophen

durch dieses an den Vers- und Strophenanfang gesetzte "Doch" in V. 11. Zwar wird

die erste Strophe und damit der erste Eindruck durch die Komprimierung der Teile 'grau,

Meer und Stadt' zu "graue Stadt am Meer" wieder aufgenommen, aber bereits durch

die persönliche Beziehung, die durch die zweimalige Anrede "Du" und das dreimal

verwendete Personalpronomen "dir" (V. 12, 15 und V. 11,14) erzeugt wird, wird

eine andere Stimmung geschaffen. Die Stadt wird hier personifiziert,

sie wird persönlich angesprochen. Und in dieser Strophen taucht auch das einzig positiv

belegte Adjektiv - "lächelnd" (V. 14) - auf. Die Einstellung des lyrischen Ichs

zu dieser Stadt wird darüber hinaus in V. 11 - "hängt mein ganzes Herz an dir"

- deutlich. Das Herz, das an etwas hängt, steht als Symbol für Verbundenheit, noch

verstärkt durch das Adjektiv "ganz". In V. 13 gibt das lyrische Ich mit dem

'Zauber der Jugend' eine Begründung für sein Verhältnis zu dieser auf den ersten Blick

'grauen' und 'eintönigen' Stadt. Hier hat es offensichtlich eine schöne Jugend

verbracht, die es fast übernatürlich anmutet, vgl. das Motiv "Zauber" (V. 13).

Die in Strophe 1 und 2 festgestellten Verdoppelungen lassen sich auch in dieser Strophe

finden, nur dass sie hier fast liedartigen Charakter haben: "für

und für" (V. 13) und "auf dir, auf dir" (V. 14). In der Dopplung

"für und für", d.h. immer, zu jeder Zeit, wird zudem die Zeit wie in der 2.

Strophe wieder aufgenommen, nur diesmal positiv. Während sich in Strophe 2 an dieser

unnatürlichen Stille das ganze Jahr über nichts ändert, so bleibt der

"Zauber" bis heute bestehen.

Interessant ist, dass im ganzen Gedicht nicht von den Menschen dieser Stadt, von

Gebäuden, Straßen oder Plätzen die Rede ist. Es fehlt eigentlich alles, was man

zunächst bei dem Titel "Die Stadt" erwartet. Für das lyrische Ich zählt

offensichtlich nur die Natur, die trotz allem Negativen in Strophe 1 und 2 doch eine

positive Stimmung oder Erinnerung in ihm erzeugt, wobei das Positive nur mit "der

Jugend Zauber" (V. 13) und nicht mit individuellen Erlebnissen begründet wird. Damit

bietet es dem Leser die Möglichkeit, eine solche Erfahrung unabhängig von seinen

eigenen, individuellen Erfahrungen nachzuvollziehen.

Bildimpuls |

|

Möglicher Interpretationsansatz:

Realer Ausgangspunkt: Wanderung im Nebel. Übertragung der Situation des lyrischen Ich

durch Personifikation auf die Natur (V. 2/3). Gegensatz zu früher (Präteritum)

kennzeichnet Wanderung als Metapher. Aufheben des bitteren Untertons (V. 5) in der dritten

Strophe ("wahrlich keiner ist weise"). Teilweiser Wechsel der Metapher zu

Gegensatz Hell - Dunkel ("licht", V.6 <-> "Dunkel",

V. 10). Schicksal als natürlicher Verlauf ("unentrinnbar und leise", V. 11),

bereits in V. 7 angedeutet ("[...] Nebel [...] fällt"). Verallgemeinerung in

Strophe 4 "Leben ist Einsamsein" (V. 14), "kein Mensch" (V. 15),

"jeder" (V. 16).

Paul Celan

Bildimpuls

Zeichnung; Carolin Rode©

Wahrscheinlich wird es vielen eben so ergehen wie mir:

Gedicht gelesen, nichts verstanden, Fazit: Was soll's.

Damit gibt sich jedoch bis heute noch kein Lehrer zufrieden und der Leser selber auch

nicht, denn ein Text will ja verstanden sein, zumindest will man selber einen Zugang

finden.

Mein Vorschlag: Lesen und das herausholen, mit dem man etwas anfängt und sich dann von dort weiter hangeln.

Neben mir lebst du -> mir muss das

lyrische Ich sein, wer ist dann das du? Das nächste Personalpronomen (wir)

deutet ebenfalls auf eine weitere Person hin.

Ein zweites menschliches Wesen bietet sich in dem Wort Geliebte an.

Wir haben also ein lyrisches Ich und (s)eine Geliebte

Beide werden mit einem Stein verglichen: als ein Stein

Der Vergleich scheint im Augenblick noch nicht schlüssig, also suchen wir weiter

nach Stein: In Vers 6 wird der Vergleich zu einer eindeutigen Metapher: wir

Steine, wobei das wir unseren Befund: lyrisches Ich und Geliebte = Stein

unterstützt. Das Motiv Steine lässt sich nun leicht weiter verfolgen: rollen

(V. 5), runder (V. 7). Über das Rollen und runder erschließen

sich logisch die zeitliche und örtliche Komponente (pausenlos, von Rinnsal zu Rinnsal)

Steine rollen abwärts, von Rinnsal zu Rinnsal lässt auf abwärts fließendes

Wasser schließen, vielleicht im Gebirge, folglich ist auch die Halde logisch integriert.

Wir sind also nun bei einem Bergabhang mit kleinen Wasserläufen, in denen Steine langsam

abwärts rollen und sich dabei naturgemäß durch Reibung und Wasser langsam abschleifen

-> runder von Mal zu Mal. Damit werden sie auch immer ähnlicher, individuelle

Kanten verschwinden, sie werden abgeschliffen, was am Schluss bleibt - in der Halde,

also unten am Abhang - ist ein kleiner, glatter, runder Kieselstein. Aber nun kommt das fremder!?

Zurück zum Ausgangspunkt: Stein gleicht lyrisches Ich und Geliebte, die zusammen leben,

zusammen diesen Weg machen, sich angleichen. Aber Achtung: Erstes Wort im Gedicht: Neben

mir lebst du, gleich mir - hier steht nicht 'Mit mir lebst du'. Nebeneinander leben

bedeutet im Gegensatz zu miteinander leben eine gewisse Unpersönlichkeit, eine Fremdheit

-> fremder. Das gleich mir kann sich sowohl darauf beziehen, dass

nicht nur sie neben ihm, sondern auch er neben ihr (daher)lebt, gleichzeitig ist es das

Bindeglied zum nächsten Vers: als ein Stein; beide sind sie Steine. (Ein

typisches Arbeiten mit mehreren, gleichzeitigen Ebenen).

Jetzt können wir vielleicht auch den Vers in der eingesunkenen Wange der Nacht

knacken:

Wange - Nacht - Geliebte wird zunächst eindeutig positiv assoziiert. Eingesunkene Wange

entspricht aber gleichzeitig als Bild der Halde, real gesehen kann man

eingesunkene Wange mit Unwohlsein, Krankheit, ja Tod assoziieren - womit die Nacht eine

neue Bedeutung bekommt.

Hier ließe sich als erster Interpretationsansatz dann das Sterben einer Liebe (Geliebte

- fremder) herausholen, wobei das Sterben dieser Liebe nicht durch irgendein

äußeres oder inneres Ereignis oder Geschehen hervorgerufen wird, sondern ganz einfach

durch dieses gemeinsame pausenlos rollen von Rinnsal zu Rinnsal. Pausenlos, ohne

Unterbrechung, ohne Highlight (nur von Rinnsal zu Rinnsal). Und dieses dauernde

Zusammenleben ohne Höhepunkte macht sie auf der einen Seite immer ähnlicher, auf der

anderen Seite immer fremder. Die gemeinsamen Punkte und Reibeflächen werden wie bei den

Steinen gegen Null reduziert (man klebe zwei runde Steine aneinander).

Celan gibt sich aber damit leider noch nicht zufrieden. Er bringt ein drittes Wesen ins

Spiel: dieses trunkene Auge. Das wie wir gibt einen ersten Anhaltspunkt.

Das Umherirren, das die drei verbindet, bringt eine neue Komponente ins Spiel:

nicht nur pausenlos, sondern auch ziel- und orientierungslos (umherirren)

sind sie auf ihrem Weg. Vom Bild des Bergabhangs und der Halde ausgehend, muss das Auge

über ihnen sein. Auge in der Kunst häufig Darstellung für Gott, der alles

sehende, alles erkennende und alles wissende. Und der schaut die beiden als eins

an -> ähnlicher, beide Krone der Schöpfung etc. Warum dann staunend?

Staunt man manchmal nicht auch selber über das, was aus einer Beziehung, einer großen

Liebe im Laufe der Zeit wird oder geworden ist, ganz ohne spektakuläre Ereignisse,

Zerwürfnisse? Religiös gesehen könnte also auch Gott (oder "jenes höhere Wesen,

das wir verehren", um Bölls Dr. Murkes gesammeltes Schweigen zu bemühen) staunend

auf das Ergebnis schauen: da liegen sie nun nebeneinander, kaum zu unterscheiden und doch

so fremd. In einer säkularisierten Interpretation kämen wir hier sogar ohne

"Gott" aus. Ein anderer, der ziellos umherirrt, betrachtet die beiden, von denen

er annimmt, dass sie Liebe verkörpern, und sieht sie als nebeneinander liegende

Kieselsteine unter all den anderen Kieselsteinen in der (Geröll)Halde: der moderne

Mensch

in der modernisierten Welt: Ein Interpretationsansatz eines Schülers, der mehr als nur

einen Gedanken wert ist.

Sie sehen, ein vielleicht zunächst unverständliches Gedicht kann durchaus einen Sinn ergeben, wenn ich nur geduldig nach dem Schlüssel suche, die erste Tür aufschließe und mich dann behutsam am 'Hinweis im nächsten Raum' weitertaste. Und vielleicht muss ich, wie bei einem (Computer)Spiel manchmal einen oder ein paar Schritte zurück, ein Mosaiksteinchen, das zu passen schien wieder zurücklegen und es mit einem anderen Puzzlestück erneut probieren. Aber genau das ist eines der Highlights beim Umgang mit Gedichten, das langsame, kreative, sich selber einbringende Annähern an einen poetischen Text.

Vielleicht haben Sie aber auch einen ganz anderen Schlüssel zu diesem Gedicht. In diesem Fall würde es mich freuen, wenn ich Ihren Interpretationsansatz hier integrieren dürfte.

Der Bildimpuls stammt von einer Schülerin meines Grundkurses Deutsch, Klassenstufe 12

VI Aufsatzlehre

Gedichtinterpretation

Versuch einer schematischen Darstellung

I. Einleitung1. Gedichttitel, Autor

2. Gedichtart (Sonett, Ballade ...)

3. Gattung (Naturgedicht, Dinggedicht, Gedankenlyrik, politisches Gedicht ...)

4. Epoche (falls bekannt)

5. Themenstellung des Gedichts

II. Hauptteil

Formale Aspekte

1. Strophen/Verse

2. Reimschema/Kadenzen

3. Metrum/Rhythmus

4. Zäsur(en)

Sprachliche Aspekte

1. Sprache - Wortwahl ð Stil (sachlich, distanziert,

lyrisch, emotional ...)

2. Wortarten - hier v.a. Adjektive/Adverbien, Verben, Pronomina, Interjektionen

3. Tempus - Präsens, Präteritum, Futur

4. Satzbau

5. Bilder

6. weitere Stilmittel

Inhaltliche Aspekte

1. Titel ó Inhalt, Erwartung des Lesers ó Erfüllung durch das Gedicht

2. inhaltliche Gliederung

3. lyrisches Ich

4. allgemeine/individuelle Erfahrung ( ð Pronomina

[Personal ~/Indefinitpronomina])

5. vermittelte Stellung, Erfahrung, Sicht (z.B. Mensch/Natur/Umwelt ...)

6. Assoziationen

Die formalen, sprachlichen und inhaltlichen Aspekte können und dürfen im Aufsatz selber natürlich nicht so getrennt voneinander stehen, wie hier in der schematischen Übersicht. Alle drei Aspekte sind Bestandteile des Gedichtes. So wird man formalen und sprachlichen Elementen immer auch eine inhaltliche Zuordnung geben, wie man auf der anderen Seite die inhaltliche Aussage nicht von der formalen und sprachlichen Ausgestaltung trennen kann.

III. Schluss

1. Wirkung insgesamt

2. Aussage zur/für Entstehungszeit/den Dichter

3. Relevanz heute

VII Terminologie der Gedichtinterpretation

Druckfassung aller Begriffe

Alle Erklärungen bieten nur einen ersten Einstieg. Über jeden Begriff ließe sich

eine ganze Abhandlung schreiben.

Für weitere Fachbegriffe aus dem Bereich Textanalyse s. Textanalayse1

| lyrisches Ich |

Das "Ich" im Gedicht, das sich als der "Dichter" ausgibt. Das lyrische Ich und der Verfasser sind zu trennen. Hesse schrieb sein Gedicht "Wanderer im Schnee" zwischen 1919 und 1928, er selber wurde 1877 geboren und starb 1962. |

| Rhythmus | Im Vers - Spannung zwischen Metrum und natürlicher, inhaltlicher Akzentuierung |

| Freie Rhythmen | Reimlose Versfolgen, ohne metrisches Schema |

| Jambus | 2-silbiger Versfuß, steigend, xX |

| Trochäus | 2-füßiger Versfuß, fallend, Xx |

| Anapäst | 3-silbiger Versfuß, steigend, xxX |

| Daktylus | 3-silbiger Versfuß, fallend, Xxx |

| Alexandriner | 6-hebiger -> Jambus mit ð Zäsur in der Mitte; -> Sonett, x X x X x X / x X x X x X |

| Auftakt | eine oder mehrere unbetonte Silben vor der ersten Hebung, x | X x | X x oder x | x X | x X |

| Kadenz | metrische Form des Versausgangs betont = männlich, unbetont = weiblich; -> männlicher Reim, -> weiblicher Reim |

| unreiner Reim | nur ungefährer Gleichklang, häufig dialektbedingt, -> ach neige, du Schmerzensreiche |

| Assonanz | vokalischer Halbreim, -> Unterpfand - wunderbar |

| identischer Reim | Reim mit demselben Wort -> Liebe ... Liebe |

| Schüttelreim |

Reimspiel mit den Wortbedeutungen, Vertauschung der Anfangskonsonanten |

| Paarreim | aabb .... |

| Kreuzreim | abab |

| umarmender R | auch umschließender Reim: abba |

| verschränkter R | abc abc oder abc bac |

| Binnenreim | meistens Reim von Versmitte zu Versende -> bei stiller Nacht, zur ersten Wacht |

| männlicher R. | einsilbig mit Hebung -> Not ... Brot, -> Kadenz |

| weiblicher R. | zweisilbig mit Hebung auf der vorletzten Silbe, -> sagen - klagen, -> Kadenz |

| Waise | Vers, der sich nicht in das Reimschema einbinden lässt, das heißt im Gegegnsatz zu den anderen Versen keinen Reim hat |

| Ballade | handlungsreiches, vielfach dämonisch-spukhaftes und meist tragisches Geschehen aus Geschichte, Sage oder Mythos. Mensch im Spiel übersinnlicher Mächte -> Erlkönig, Geister am Mummelsee |

| Dinggedicht | unpersönliche, episch-'objektive' Beschreibung in Gedichtform; hinter der Oberfläche des Dinggedichts befindet sich in der Regel immer noch eine zweite - wichtigere - Aussageebene -> Rilke, Das Karussell |

| Elegie | Gedichtform zum Ausdruck von Trauer und Liebe |

| Lied | einfache, strophische Gliederung, häufig allgemein gültiger Charakter, Mensch in seiner Wechselbeziehung zur Natur |

| Romanze | wunderbare Ereignisse oder Liebesgeschichten als kurze Verserzählung in gedrängter Form, unmittelbar gemüt- und phantasieeregende Form |

| Sonett | Gedichtform, 2 Quartette (2 Strophen à 4 Verse) und 2 Terzette, (2 Strophen à 3 Verse); äußerst strenge Form; 5-füßige -> Jamben (meistens mit Zäsur nach der 5. Silbe) ð Alexandriner; Reimschema: abba abba cdc dcd (-> umarmender Reim); Quartette: Aufgesang - Thematik an Beispielen aufgezeigt, häufig kontrastiv (s. Zäsur); Terzette: Abgesang - gedankliches Resumé |

| Allegorie | Verbildlichung eines abstrakten Begriffes, tritt oft als => Personifikation auf -> Jusititia mit Augenbinde, Waage und Schwert |

| Chiffre | verkürztes => Symbol, das nur aus dem Gesamtzusammenhang erschlossen werden kann. -> Stadt = Hoffnungslosigkeit in der expressionistischen Lyrik |

| Hyperbel | Übertreibung, entweder extrem vergrößernd oder verkleinernd -> Balken im Auge, blitzschnell |

| Metapher | bildlicher Ausdruck, in dem Vergleich und Verglichenes gleichgesetzt werden -> Achill ist ein Löwe => Vergleich |

| Personifikation | Darstellung von etwas Unpersönlichem unter dem Bild einer menschlichen Person -> Mutter Natur, der Glaube besiegt die Furcht => Allegorie |

| Symbol | Zeichen oder Vorgang der auf etwas anderes verweist -> Fahne, Kreuz, Abendmahl |

| Synekdoche | engerer Begriff statt des umfassenderen -> edel sei der Mensch = alle Menschen, Dach = Haus, Schiff = Segel, vgl. pars pro toto - ein Teil steht für das Ganze |

| Vergleich | zwei Dinge werden in einem gemeinsamen Vergleichspunkt, dem tertium comparationis, verglichen -> Achill kämpfte wie ein Löwe, der Vergleichscharakter wird durch das wie deutlich hervorgehoben => Metapher |

| Anakoluth | Folgewidrigkeit im grammatikalischen Satzbau, Satzkonstruktion wird nicht durchgehalten -> starke Emotion |

| Asyndeton | Reihe gleichgeordneter Wörter, Satzteile oder Sätze ohne verbindende Konjunktion -> alles rennet, rettet, flüchtet => Parallelismus |

| Chiasmus | Überkreuzstellung -> Die Kunst ist lang und kurz ist unser Leben -> häufig Hervorhebung des Gegensatzes |

| Enjambement | Zeilensprung, der Satz/Satzteil geht über das Zeilenende hinaus |

| Hypotaxe | (kunstvolles) Gefüge aus Hauptsatz und untergeordneten Nebensätzen -> die Hypotaxe unterstreicht die Gleichzeitigkeit mehrerer Aktionen, sie verlangsamt die Lesegeschwindigkeit und erhöht damit die Aufmerksamkeit => Parataxe => Anakoluth |

| Initialstellung | bewußte Platzierung eines Wortes am Satz- oder Versanfang. Meistens verbunden mit -> Inversion |

| Inversion | Umstellung der regelmäßigen Wortstellung -> Groß ist der Wille, klein das Talent -> Hervorhebung/Betonung durch Frontstellung, Einhaltung des metrischen Schemas |

| Parataxe | Nebeneinanderstellung gleichwertiger Hauptsätze bzw. beigeordneter Nebensätze => Hypotaxe |

| Parenthese | Satzeinschub, meistens in Klammern oder zwischen Gedankenstrichen |

| Alliteration | zwei oder mehr Wörter fangen mit demselben Laut an -> mit Mann und Maus => Anapher |

| Anapher | Wiederholung des gleichen Wortes an Vers- oder Satzanfängen => Alliteration |

| Antiklimax | abfallende Steigerung -> Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen => Klimax |

| Antonym | Wort mit gegensätzlicher Bedeutung => Synonym |

| Elision | Auslassen eines unbetonten Vokals, häufig um das metrische Schema einzuhalten |

| Euphemismus | beschönigender Ausdruck -> verschlanken statt kürzen, antifaschistischer Schutzwall für die Mauer |

| Klimax | Steigerung -> Bauern, Bürger und der Adel => Antiklimax |

| Litotes | doppelte Verneinung, die eine absichtliche Untertreibung bewirkung soll |

| Montage | Ineinanderveschieben sprachlicher Elemente aus verschiedenen Sprach-/Inhaltsebenen -> Bachmann, Reklame |

| Neologismus | Wortneuschöpfung -> unkaputtbar |

| Onomatopoesie | Lautmalerei, Wortschöpfung zum Zweck der Klangmalerei -> Gruselett von

Ch. Morgenstern: Der Flügelflagel gaustert / durchs Wiruwaruwolz, / die rote Fingur plaustert,/ und grausig gutzt der Golz. Häufige Verwendung in der Lyrik des Expressionismus |

| Oxymoron | Verbindung scheinbar sich ausschließender Begriffe -> helldunkel, beredtes Schweigen, alter Knabe |

| Paradoxon | scheinbar widersinnige Behauptung -> und immer süßer tut es weh |

| Pleonasmus | übertriebene, unnütze Anhäufung von Wörtern mit gleicher/ähnlicher Bedeutung => Tautologie |

| Polysyndeton | Wiederholung desselben Wortes innerhalb desselben Satzes, auch in flektierten Formen -> und es wallet und siedet und zischet |

| Repetitio | Wiederholung |

| Synästhesie | Ansprechen von mehreren Sinnesorganen zugleich -> schreiendes Rot, helle und dunkle Töne |

| Tautologie | derselbe Sachverhalt wird mit mehreren Wörtern mit gleicher/ähnlicher Bedeutung beschrieben -> er dreht und wendet sich => Pleonasmus |

| Verbalstil | Verwendung vieler Verben (v.a. dynamische Aktionsverben) |

| Zäsur | Einschnitt im Vers, häufig Versmitte -> Was dieser heute baut / reißt jener morgen ein (Gryphius, Es ist alles eitel) -> Sonett |

Wilfried Bernert, 15 Jahre, in: Wie wir es sehen. Texte und Bilder junger Autoren, hrsg.: Hans-Georg Noack, Signal-Verlag Hans Frevert, Baden-Baden

W.K. Wimsatt jr. And Monroe C. Beardsley, The Concept of Meter: An Exerise in Abstraction. PMLA 74 (1959), 596. vgl hierzu auch E. Coseriu, Thesen zum Thema „Sprache und Dichtung", Beiträge zur Textlinguistik, ed. Wolf-Dieter Stempel, München, 1991.

H.-W. Ludwig, Arbeitsbuch Lyrikanalyse, Tübingen, 1981, S. 76

vgl. hierzu auch Enzensberger: Isotop. Auf der einen Seite stellt das Nebeneinander von Majoren und Kühen auf Hochspannungsmasten alles auf den Kopf, auf der anderen Seite knieen wir "diszipliniert" "in kuckucksuhren und jod".

Erich Kästner

| Allegorie | Verbildlichung eines abstrakten Begriffes, tritt oft als => Personifikation auf -> Jusititia mit Augenbinde, Waage und Schwert |

| Chiffre | verkürztes => Symbol, das nur aus dem Gesamtzusammenhang erschlossen werden kann. -> Stadt = Hoffnungslosigkeit in der expressionistischen Lyrik |

| Hyperbel | Übertreibung, entweder extrem vergrößernd oder verkleinernd -> Balken im Auge, blitzschnell |

| Metapher | bildlicher Ausdruck, in dem Vergleich und Verglichenes gleichgesetzt werden -> Achill ist ein Löwe => Vergleich |

| Personifikation | Darstellung von etwas Unpersönlichem unter dem Bild einer menschlichen Person -> Mutter Natur, der Glaube besiegt die Furcht => Allegorie |

| Symbol | Zeichen oder Vorgang der auf etwas anderes verweist -> Fahne, Kreuz, Abendmahl |

| Synekdoche | engerer Begriff statt des umfassenderen -> edel sei der Mensch = alle Menschen, Dach = Haus, Schiff = Segel, vgl. pars pro toto - ein Teil steht für das Ganze |

| Vergleich | zwei Dinge werden in einem gemeinsamen Vergleichspunkt, dem tertium comparationis, verglichen -> Achill kämpfte wie ein Löwe, der Vergleichscharakter wird durch das wie deutlich hervorgehoben => Metapher |

Das vorliegende Gedicht "Der Enkel trinkt" von Christa Reinig schildert die totale Zerstörung durch den Menschen ("wir schleudern ins all unsern amoklauf") und den Beginn am Nullpunkt (der Enkel trinkt aus dem Schädel).

Das Gedicht besteht aus drei Strophen mit jeweils 4 Versen. Reinig verwendet durchgehend den Kreuzreim, der sowohl das Spannungsfeld tiefer Gefühle ("küssen", "erotische nacht") und moderner Technik und Wissenschaft ("stahl", "atome", "u-bahnschacht") als auch das Wechselspiel zwischen totaler Zerstörung ("wir schleudern ins all unsern amoklauf") und Neuanfang (V. 12/13) widerspiegelt. Auch enden alle Verse mit einer Hebung, also betont. Auch diese durchgehend verwendete männliche Kadenz hat eine inhaltliche Entsprechung, nämlich die Bewegung nach oben (Brücken, All, Aufheben des Schädels). Gleichzeitig entspricht sie dem Ende des Gedichts, an dem nicht die endgültige Zerstörung, der Tod steht, sondern das Leben, das sich immer fortsetzt. Als Metrum wird im Gegensatz zur männlichen Kadenz häufig der Daktylus, ein fallendes Metrum, verwendet. Der Widerstreit zwischen Rhythmus und Metrum betont zusätzlich die im Gedicht aufgezeigten Gegensätze zwischen Gefühl und Technik, Zerstörung und Leben. Im Gegensatz zu diesen traditionellen formalen Elementen verwendet Reinig durchweg Kleinschreibung und verzichtet auf jegliche Satzzeichen, bis auf den Gedankenstrich in Vers 11. Dies zwingt den Leser dazu ganz genau zu lesen und selber inhaltlich zu strukturieren, wobei die Sinneinheiten nicht immer eindeutig sind (vgl. V. 5-7, ein Komma nach "menschheit" ergibt einen etwas anderen Sinn als nach "u-bahnschacht"), was aber auch mehrere Deutungen zugleich zuläßt. Gleichzeitig zeigt sich hierin deutlich, daß es sich um ein modernes Gedicht handelt. [Traditionelle Formelemente sind zwar noch vorhanden, unsere moderne Welt durchbricht sie aber gleichzeitig und in zunehmendem Maße.]

Das Gedicht ist in einer einfachen Sprache gehalten, die trotz der fehlenden Großschreibung und Satzzeichen ein erstes Verstehen des Gedichtes erleichtert. Einfache Wortwahl, parataktischer Satzbau und der Verzicht auf gängige lyrische Bilder und Metaphern erleichtern das Lesen und das Verständnis. Sprachlich fällt auf, dass Reinig das Personalpronomen "wir" sehr stark betont (jeweils am Anfang der Verse 1-3, 5 und 6), d.h. nicht der Mensch allgemein oder irgendein anderer, sondern "wir" alle - ohne Ausnahme - stehen im Mittelpunkt des Gedichtes, und von uns geht alles aus, "wir sind das Subjekt, der Handlungsträger.. Parallel zu dem stark betonten "wir" wird Parallelismus verwendet, was eine gewisse Monotonie, die stetig gleich ablaufende Aktion ausdrückt. Kriege wurden immer geführt, Zerstörung gab es immer und der Mensch fand immer irgendwo einen Schutz und stand - wie der "graue Enkel" - immer wieder auf. Die verwendeten Verben spiegeln von äußerster Aktivität ("pulvern [...] zu sand", "schleudern" über 'aufheben', 'gehen' und 'trinken' bis zum inaktiven 'Überdämmern' unsere Tätigkeiten wieder, wobei mit dem Verb "küssen" der emotionale Bereich ebenfalls angesprochen wird. Der Mensch erscheint damit in all seinen Aktionen in seinen 'normalen' Tätigkeiten (V.12/13), Gefühlen (V. 1), Forschen (V. 2) und Zerstörung (V.3, 10). Auffallend ist, daß nur wenig Adjektive verwendet werden, was das Gedicht auf der einen Seite recht schmucklos erscheinen läßt (wie die modernen Steinwüsten unserer "wuchtigen Städte"), auf der anderen Seite aber die wenigen Substantive, die näher beschrieben werden hervorhebt. "Wuchtige Städte", eines der Sinnbilder unseres Fortschritts, eine "erotische Nacht" erleben wir "im Rhythmus der Geometrie" - normalerweise wird eine erotische Nacht nicht mit Wissenschaft, hier ausgerechnet der Mathematik, in Verbindung gebracht. Dieses "erotische" Verhältnis zu Wissenschaft und Technik findet sich aber auch in V. 1 (küssen den Stahl") und V. 2 ("herz der atome"). In dem Oxymoron "grauer Enkel" [grau für Alter, Enkel für Kindheit/Jugend] wird die Zeitlosigkeit, diese ständige Zerstörung und Neuanfang (Tod und Leben) besonders deutlich. Die Metapher "trommeln auf menschenhaut" macht deutlich, wie menschenverachtend unsere Aktionen sind. Wie im 3. Reich, als Menschenhaut für die Bespannung von Lampenschirmen verwendet wurde, verwenden wir sie auf unseren Trommeln, verbreiten auf ihr unsere Nachrichten (vgl. die Nachrichtentrommel) oder begleiten auf ihr unsere Zerstörung wie in den alten Kriegen, in denen die Trommler voranzogen.

Hans Magnus Enzensberger, Gedichte, edition suhrkamp, 1966, S. 55-79

vgl. hierzu auch Kreatives Schreiben